وكالات:

شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر تصفية للهيمنة الأوروبية على الأمريكيتين، الشمالية والجنوبية، الأمر الذي مثّل تحولاً حاسماً للجغرافيا السياسية العالمية التي كانت شبه مستقرة منذ القرن السادس عشر.

في ذلك الزمن، كان العالَم القديم (آسيا وإفريقيا) قائماً على حاله، منغلقاً وبعيداً عن التأثيرات الجبارة للثورة الصناعية. فقررت القوى الأوروبية إيلاء المزيد من الاهتمام لذلك العالم، بهدف استغلاله والتحكم فيه، وتمرير فائض البضائع المنتجة عبر أسواقه التجارية.

وقبل انطلاق الجيوش إلى تلك البلاد، التي كانت تعيش أزهى لحظات هدوئها، بدأت رحلات استكشاف أوروبية لا تُحصى في ظلّ الاهتمام الجماهيري بكلّ ما هو أجنبي وغير مألوف.

وبموازاة هذه الرحلات، بدأت تزداد المعرفة المنهجية الأوروبية عن الشرق، إلى جانب الأعمال الأدبية التي كتبها شعراء وروائيون أوروبيون وقعوا في غرام الشرق، من دون أن تطأه أقدامهم يوماً.

تمهيد الطريق أمام الاستعمار

معرفة الشرق، التي تنامت في أواخر القرن الثامن عشر، ساهمت بشكلٍ مباشر -وغير مباشر- في تمهيد الطريق أمام الاستعمار.

فعلى سبيل المثال، قبل الغزو الفرنسي لمصر بخمسة أعوام فقط، أقرّت المراسيم الثورية الفرنسية بإنشاء المدرسة العامة في المكتبة القومية لتعليم اللغات: العربية، والتركية، والفارسية، بهدف إرساء أسس المعارف عن الإسلام وعوالمه.

وقد شرح المفكر والناقد إدوارد سعيد هذه التفاصيل بدقة متناهية، في كتابه “الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق” الذي كشف من خلاله الغطاء عما يخفيه الغرب -تحت قناع الثقافة والدراسة العلمية- من مواقف سياسية لا ترمي إلا إلى تحقيق مطامع مادية استعمارية صرفة قائمة على الجشع.

من جهته، اعتمد نابليون على النتائج التي توصل إليها الكونت جي فولني؛ وهو رحالة فرنسي كان معادياً للإسلام بشدة، بالقدر الذي كان يعتقد به أن الطموحات الفرنسية يمكن أن تتحقق أخيراً في الشرق.

في كتابه “رحلة في مصر وسوريا”، الذي نُشر في مجلّدين عام 1787، قدّم فولني معلومات ثمينة -استفاد منها نابليون لاحقاً- عن العقبات التي يُمكن أن تواجه أي حملة فرنسية في تلك الأراضي الغريبة. وقد صنّفها كالتالي: إنجلترا، ثم الباب العالي، والمسلمون أنفسهم.

لذلك فقد حرص نابليون على إخفاء حملته ضدّ مصر، وإبقائها سراً، تحسباً من مهاجمة الأسطول الإنجليزي. وبمجرّد أن وطئت قدمه الإسكندرية، أرسل السفراء إلى الباب العالي لتجنب عداوة العثمانيين، وبعد يومٍ واحد من استقراره في القاهرة سحب السلاح الشخصي من المُسلمين (كان نزع السلاح الشخصي يُنظر إليه حين ذاك كنزع رجولة المرء) وهدم بوابات الأحياء، عملاً بنصيحة فولني التي تُشير إلى أن المسلمين أعداء طبيعيون لأي حملة فرنسية على بلادهم.

ومن رحم الحملة الفرنسية خرجت الخبرة الغربية الحديثة بالشرق، لتنطلق فترة التقدم الهائل في مؤسّسات الاستشراق، والتي تزامنت مع الفترة الذهبية للتوسع الأوروبي فيما بين 1815 و1914؛ حين اتسع نطاق السيطرة الاستعمارية الأوروبية المباشرة، من 35% إلى 85% خلال قرنٍ واحد، وكان النصيب الأكبر لصالح بريطانيا وفرنسا.

وعلى الرغم من تنافسهما في الكثير من الأصقاع، فإن البلدين تقاسما العالم الإسلامي الذي سقط معظمه تحت سيطرتهما؛ سواء فيما يخصّ التواجد العسكري، أو السلطة الفكرية على الشرق -أي الاستشراق- أو منظومة الأفكار التي تشرح سلوك الشرقيين وتنسب إليهم عقلية خاصة وجوّاً خاصاً بهم، والأهم أنها تضع تمييزاً متأصلاً بين التفوق الغربي والدونية الشرقية.

استشراق مع العلم وآخر خلف البنادق

في هذا السياق اختلف الاستشراق الفرنسي البريطاني -كمياً وكيفياً- عن أي دراسة أوروبية للشرق. فقد حققت الدولتان مكاناً مرموقاً في الدراسات الاستشراقية، بفضل أعظم شبكتين استعماريتين في القرن التاسع عشر.

وقطعت كلتاهما خطوات بعيدة في الاستشراق، أكبر بكثير من المساهمات التي قدّمتها كلّ من: إسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا؛ على أهمية ما قدّمته الدول الثلاث الأخيرة، وإن كان الألمان قد طوّروا الدراسات الاستشراقية لاحقاً.

فلم يكن للاستشراق الألماني مرتبطاً بأي حركة استعمارية، بحُكم تضاؤل الحضور الألماني في الشرق. وبحُكم عزل ألمانيا عن تقاسم المكاسب الاستعمارية، احتفظ الاستشراق الألماني بطابعه العلمي، وأُتيح له تطوير تقنيات البحث العلمي وتطبيقها على النصوص الشرقية.

تميزت المدرسة الألمانية في الاستشراق أيضاً بتركيزها على التراث العربي الإسلامي، كما يقول رضوان السيد في كتابه “المستشرقون الألمان: النشوء والتأثير والمصادر“، وذلك على عكس المدرستين الفرنسية والإنجليزية.

فقد انصبّ الجزء الأكبر من جهودهما على الواقع العربي الإسلامي، المفيد جداً للسلطات الاستعمارية، التي أرادت فهم طبيعة تكوين شخصية من تريد احتلال أراضيهم وواقعهم الاجتماعي، ومعرفة من يصلح للتعاون ومن يُشكّل تهديداً مُحتملاً.

وعلى الرغم من هذا، فقد اشترك الاستشراق الألماني مع نظيريه الفرنسي والبريطاني بتمتعه بالسلطة الفكرية على الشرق؛ وهي سمة يتميز بها أي جهد غربي لدراسة الشرق، وإنتاج أحكام عنه.

فالاستشراق -كما يقول إدوارد سعيد- يجعل الباحث يصف الشرق، ويتكلم باسمه، ويشرح أسراره لزملائه ومواطنيه وحكومته، ومن ثمّ يربط بحوثه بالأعمال الاستشراقية الأخرى وبجماهير القراء المتطلعين لمعرفة المزيد عن ذلك العالم الغامض، وكذلك بالمؤسسات السياسية؛ كما فعل العديد من الذين انخرطوا بأنفسهم في الجهود الاستعمارية، ومرغوا قِيَم العلم في تراب المطامع، مثل النماذج التي نوردها في هذا التقرير.

بالمر أفندي.. عصفور الأكاديمية الإنجليزية في سيناء

بعد اندلاع الثورة العرابية في مصر، شعر الخديوي توفيق بالقلق على مكانته، فاعتبر أن التدخل الأجنبي قد يساعده على الخروج من مأزق الضعف المُهين أمام أحمد عرابي. وبطلبٍ رسمي منه، قصفَ الأسطول البريطاني الإسكندرية، وشرع في غزو مصر عن طريق السويس، بهدف تشتيت الجيش المصري على جبهتين.

في المقابل، نهض عرابي بتنظيم المقاومة ضدّ البريطانيين الذين اعتقدوا أنه سيلقى معونةً من السلطان العثماني، وأن فرقاً عربية من سوريا ونجد ستهب لنصرته وفق منطق التضامن الإسلامي. فقررت الاستخبارات البريطانية أن تسدّ ثغرة سيناء أمام الداعمين المحتملين لعرابي، حتى لا تقع بين كماشةٍ، طرفها عرابي من الغرب وحلفاؤه من الشرق.

لم يكن هناك حلّ أمام الغزاة سوى الحصول على ولاء قبائل سيناء، ومن ثمّ تجنيد البروفيسور إدوارد بالمر، مقابل 500 جنيهاً إسترلينياً كدفعة أولى.

كان بالمر أستاذ قسم اللغات الشرقية في جامعة كامبريدج، وقد أتقن العربية إتقاناً مذهلاً، ولديه معرفة وثيقة بعرب سيناء، الذين أقام بينهم شهوراً قبل ثورة عرابي.

وضعت الاستخبارات البريطانية برنامجاً يتضمن أن يذهب إدوارد من الإسكندرية إلى يافا، ومن هناك يُغيِّر اسمه إلى “عبد الله أفندي” ويستبدل ملابسه بأخرى عربية، متقمّصاً دور تاجرٍ سوري؛ قبل أن يذهب إلى الجنوب الغربي من غزة ليجتمع بقادة قبائل “التياها”، و”الترابين”، و”الحويطات”، الموّزعين بين غزة وسيناء.

ووفقاً لما ورد في كتاب “حكايات من دفتر الوطن” لمؤلفه صلاح عيسى، شرح اللورد نورثبروك (وزير البحرية البريطاني) لبالمر وظيفته على وجه التحديد. انحصرت مهمة عبد الله أفندي في الاندساس بين القبائل البدوية وكسب ثقتهم وودّهم، عبر إعطاء رشوة مالية وتقديم هدايا، من أجل إقناعهم بالوقوف مع بريطانيا ضدّ عرابي.

وخلال أيام من العمل الدؤوب، توصّل عبد الله أفندي إلى اتفاقٍ مع زعماء “الترابين” و”التياها”، ينصّ على شراء ذمة 50 ألف بدوي مقابل 25 ألف جنيه، بواقع نصف جنيه للبدوي الواحد.

وفي أول أغسطس/آب 1882 انتقل الشيخ محمد (كابتن جيل، ضابط الاستخبارات البريطانية المتنكر في زيّ عالمٍ أزهري) إلى السويس ليعطي عبد الله أفندي 20 ألف جنيه، كي يسلّمها إلى العربان الذين اتفق معهم شفوياً على خيانة عرابي، مع مهمة تدمير أعمدة التلغراف في صحراء سيناء لمنع المراسلات البرقية بين عرابي وتركيا وسوريا.

وفي السابع من الشهر نفسه، تحرّك عبد الله أفندي والشيخ محمد نحو سيناء للقاء زعماء القبائل. وفي وادي سدر (جنوب سيناء) حطا رحالهما للاستراحة، في الوقت الذي نصب فيه مرافقوهما -من البدو- خيمة، وانصرفوا لإعداد الطعام.

في تلك الأثناء علم البدو المرافقون بأن حقيبةً مليئة بالنقود موجودة داخل الخيمة، فقرروا سرقتها. وحين كانت القافلة تستعد للرحيل، انطلقت رصاصات عدة قضت على المستشرق التعيس والضابط المغامر، اللذين دُفنا في صحراء سيناء، من دون أن تعبأ الحكومة البريطانية باستعادة رفاتهما أبداً.

مستشرق أخطر من فرقة عسكرية

في 26 مارس/آذار 1873 شنّت “حكومة الهند الهولندية” حرباً على سلطنة “آتشيه”، الواقعة في الأرخبيل الإندونيسي، حين كانت هولندا تحكم منطقة “جاوة”.

كانت القوات الهولندية تظن أنها ذاهبة إلى رحلةٍ ممتعة، لكنها فوجئت بعنف المقاومة التي اغتالت قائد الحملة العسكرية والقائد العسكري لمنطقة غرب سومطرة، الميجور جنرال جون كولر، ما سبّب صدمةً بالغة للغزاة.

تراجعوا قليلاً؛ لكن سرعان ما تحضرت القوات من جديد، وشنّت أعنف هجمة انتقامية سالت فيها دماء الآلاف بعدما استخدمت أبشع وسائل القتال، بما فيها نشر الكوليرا والتجويع وتصفية السكان العُزّل. انتهى الهجوم بالسيطرة على البلاط الملكي، واستسلام الملك، بعد خيانةٍ من أحد الأعيان.

لكن لم يكتب للوحشية الهولندية النصر الكامل، فقد واجهت مقاومةً عنيفة وشرسة حصرت الوجود الهولندي في مربّعٍ أمني محدود. فوجئت القيادة الهولندية بهذا الحصار، لكونها اعتقدت -نظراً لخبرتها في جاوة- أن استسلام الملك يعني استسلام جميع رعاياه.

بيد أن هذا الأمر لا ينطبق على المجتمع الآتشي المسلم. فبعد سقوط الملك، تصدّت جماعة العلماء للمقاومة، بالكلمة والسلاح. وإزاء هذه المقاومة، كان ماء وجه المملكة الهولندية يُهرق أمام نظرائها الاستعماريين، فضلاً عن نزيف خزانتها المالية وجنودها.

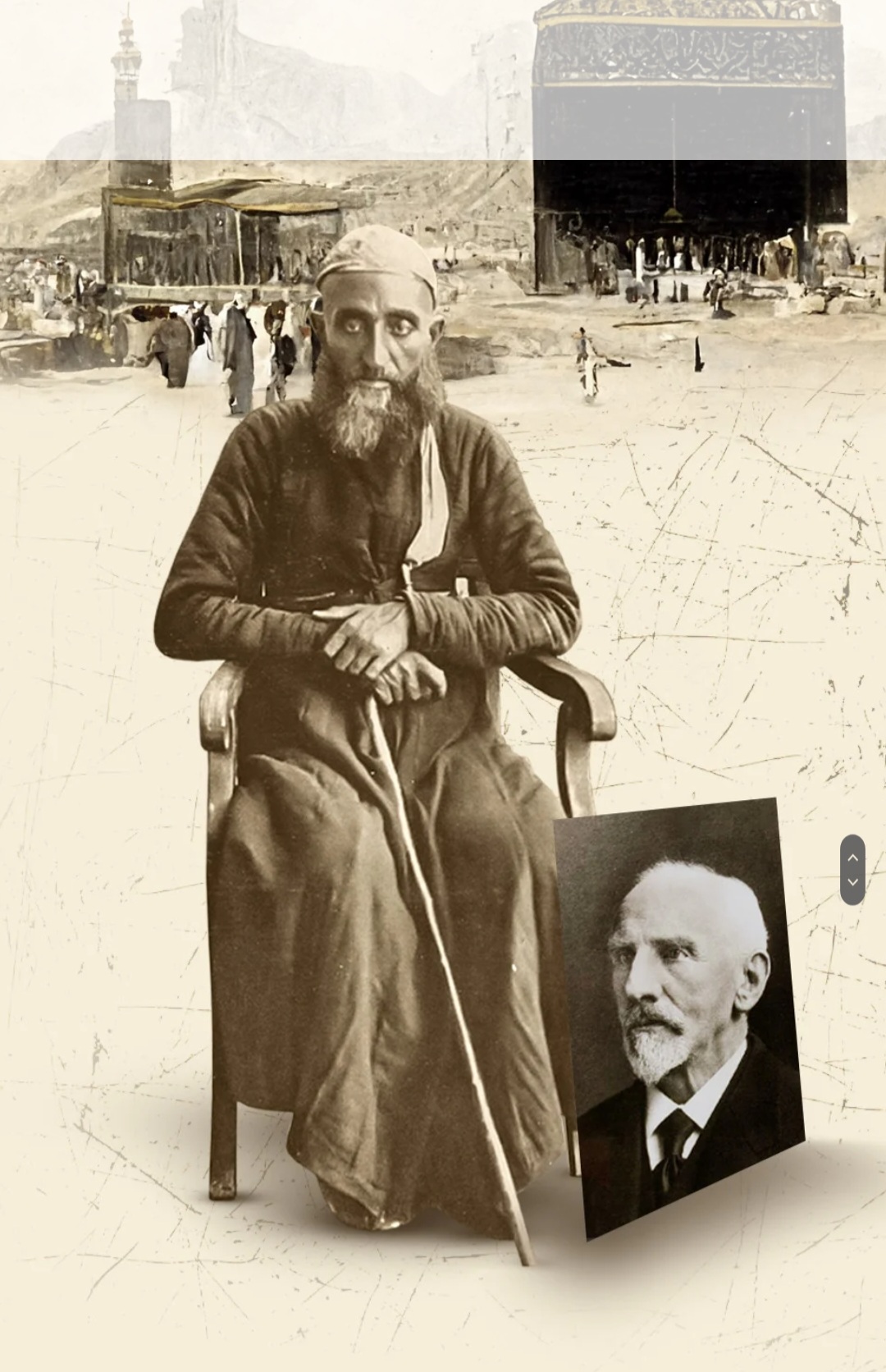

فكان لا بدّ من إعادة النظر في استراتيجية وتكتيكات الهجوم، من أجل تحقيق نصرٍ نهائي. وفي هذه الظروف، برز نجم المستشرق كريستيان سنوك هورجريني.

كان كريستيان قد بدأ في نهايات القرن التاسع عشر العمل على أطروحته للدكتوراه، في موضوع الحج. ولهذا الغرض اتجه إلى الحجاز عام 1884، حيث عاش سنةً كاملة وأشهر إسلامه وأتقن اللغة العربية وسمّى نفسه “عبد الغفار” -كما تعرّف إلى أحد أبناء الأعيان الآتشيين- قبل أن تصدر السلطات العثمانية قرارها بترحيله بتهمة التجسس.

بعد عودته في أغسطس/آب 1885 إلى هولندا، شرع كريستيان ينشر المقالات عن خطر الإسلام -وأتباعه في آتشيه- على أملاك هولندا.

وفي العام 1888 أرسل برقية إلى الحكومة الاستعمارية، يوضّح فيها خطر الطرائق الصوفية القادرية والنقشبندية على الحكومة الاستعمارية في الهند الهولندية. فكافئته وزارة الاستعمار بتعيينه مستشاراً سياسياً للحاكم العام لمنطقة الهند الهولندية الشرقية.

وفي 11 مايو/أيار 1889، بدأ كريستيان سنوك هورجريني العمل الوثيق مع صديقه القديم (أحد أبناء الأعيان الآتشيين) الذي التقاه أثناء زيارته الحجاز وجنّده، في سعيه لجمع معلوماتٍ استخبارية عن الطبيعة الاجتماعية لسكان المنطقة وعقلية هؤلاء، فيما يبدو أنها من أوائل الدراسات الأنثروبولوجية والإثنوغرافية والسوسيولوجية الاستعمارية عن المنطقة.

استطاع الرجلان إنجاز عملٍ ضخم، مؤلف من 4 مجلدات، تكشف الحياة الاجتماعية ونقاط الضعف التي يمكن أن ينسلّ منها الاستعمار ويفرّق قوى المقاومة، ليسود المنطقة بأقلّ الخسائر والتكاليف.

وكان لأبحاث كريستيان ودراساته دورٌ في وأد مقاومة آتشيه، ليس هذا فقط. فإشهار إسلامه، ودخوله إلى المسلمين، عاملان ساهما في نقل أسرارهم بدقة إلى الهولنديين.

ساعد أيضاً في وأد الحركة الجهادية الناشئة في جاوة. فكان دوره -من وجهة نظر السلطات الاستعمارية- بالغ الأهمية لفهم دور جماعة “العلماء”، قادة المقاومة الآتشية، والأساس الاجتماعي الديني الذي ارتكزت عليه مقاومة شعب الآتشيه ضدّ حكم الاستعمار الهولندي.

وكان له “الفضل” في شنّ حملةٍ على معقل المقاومة الجهادية في منطقة بيدي، يوم 1 يوليو/تموز 1898، واحتلال العاصمة المؤقتة للسلطنة.

ومع توجيهات كريستيان المستمرة وتوصياته، بدأت تتراجع المقاومة أخيراً مع عام 1907، لكن لم تفرض هولندا سيطرتها الكاملة على السلطنة إلا مع عام 1913؛ بعد نحو 40 عاماً من الحرب.

الجاسوسة التي أسّست العراق الحديث

لا تزال “الخاتون” (أي السيدة)، كما أطلق عليها أهل العراق، تحظى باحتفاءٍ وتمجيدٍ من الذين يجدون في أنفسهم “حنيناً عُصابياً” للحقبة الملكية.

أسهمت تلك السيدة -ذات التاريخ الغامض- في تأسيس العراق الحديث وتوسعة حدوده، كما هي بصورتها الحالية، بعد أن كانت بلاد الرافدين تقتصر على ولايات: البصرة، وبغداد، والموصل، والتي لا تجمعها أي سلطة مركزية.

لكن من أين أتت تلك السيدة؟ وكيف لعبت هذا الدور الحاسم؟

في 14 يوليو/تموز 1868 وُلدت غيرتورد بيل في إنجلترا لعائلة ثرية. لم تكن تحظى بالكثير من الجمال، على عكس حظها من الجرأة والصبر على التعلّم. وفي سنّ السادسة عشرة التحقت بجامعة أكسفورد، قسم التاريخ، وسافرت بعد تخرّجها مباشرةً إلى إيران حيث تعلّمت الفارسية.

وبسبب ولعها بالشرق تعلّمت العربية، وسافرت إلى سوريا ثم فلسطين عام 1899، حيث تنكرت بزيّ رجلٍ بدوي حتى تصل إلى جبل الدروز.

هناك، انطلقت في دراسة الآثار المحلية والواقع الاجتماعي، خلال إقامتها ما بين الدروز وقبيلة بني صخر، ثم نشرت كتاباً عن تلك الإقامة بعنوان “البادية والحاضرة” (The Desert And The Sown).

وفي يناير/كانون الثاني 1909 توجهت إلى العراق وعملت في مجال البحث الأثري مع عالم الآثار -الذي أصبح لاحقاً- “لورانس العرب”؛ وبعد رحلاتٍ استكشافية مثيرة، بين دمشق والجزيرة العربية، عادت إلى العراق عام 1915.

وبسبب معرفتها العميقة بالقبائل والواقع الاجتماعي في العراق والشام والحجاز، استُدعيت إلى “المكتب العربي” في القاهرة، وهو في الحقيقة مكتب الاستخبارات البريطانية الخاص بالعالم العربي.

خلال فترة تعاونها مع الاستخبارات، استفاد ضباط المكتب استفادةً قصوى من معلوماتها عن العرب، وكيفية التعامل معهم، والسيطرة عليهم، وتعبئتهم ضدّ الأتراك، وتشجيعهم على الانضمام إلى جانب البريطانيين. وعددٌ كبير من المراسلات بينها وبين مكتب الاستخبارات وثّقه كتاب “أوراق منسية من تاريخ الجزيرة العربية“.

وفي العام 1916 وصلت بيل إلى البصرة لمساعدة الحاكم البريطاني، بيرسي كوك، على اعتبارها ضابط اتصال بـ”المكتب العربي”، فأصبحت تساعد الحاكم وتدرِّب الجواسيس الجدد.

وبينما كانت الحرب العالمية الأولى تضع أوزارها، مُسفرةً عن هزيمة وتفكك الإمبراطورية العثمانية، طلبت الاستخبارات البريطانية من بيل دراسةً تحليلية عن وضع العراق وخريطة قواه الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم نصائح بشأن الخيارات المفيدة للمصالح البريطانية.

أنجزت مس بيل دراستها سريعاً، فكان “تقرير المصير في بلاد ما بين النهرين” بمثابة دليل عمل الإمبراطورية البريطانية في العراق، وهي الورقة التي منحتها مقعداً في مؤتمر السلام عام 1919 بباريس.

وحين عقد ونستون تشرشل مؤتمراً حول مستقبل العراق في القاهرة عام 1921، اختارها للمشاركة في تقرير مصير بلاد الرافدين، فأصرّت مس بيل على اختيار الأمير فيصل بن الشريف حسين ملكاً على العراق. ولأنها المرجع في سياسة العراق، وافق المجتمعون على اختيارها.

لذا، وبمجرد وصول فيصل إلى عرش العراق، أصبحت بيل مستشارته السياسية، وأمّنت له ولاء القبائل، كما أشرفت على اختيار وزراء الحكومة؛ لتصبح الشخصية الأكثر تأثيراً في حكم البلاد، حتى لُقّبت بـ”الملكة غير المتوجة على العراق”.

في 12 يوليو/تموز، وُجدت مس بيل ميتة في سريرها نتيجة جرعةٍ زائدة من الحبوب المنومة. ذكر التقرير الرسمي أن الجرعة كانت عرضية، ولكن مصادر كثيرة تؤكد أنها انتحرت بعدما عانت من الاكتئاب طوال حياتها.

دُفنت “مس بيل” في المقبرة البريطانية ببغداد، المدينة التي قضت وقتاً طويلاً بين أهلها، وحضر جنازتها مئات الأشخاص الذين جاؤوا لتقديم الاحترام للمرأة التي كانوا يعتبرونها الخاتون و”سيدة البلاط العظيمة” وأحد مؤسسي دولة العراق.

ساحرة الصحراء.. الليدي هستر ستانهوب

في الثاني عشر من مارس/آذار 1776 وُلدت هستر ستانهوب لأسرةٍ مرموقة ونافذة سياسياً. لكنَّ أباها تمرّد على “نبل” العائلة، وبدّد ثروته تأييداً للثورة الفرنسية، لينحدر المستوى الاجتماعي لأسرتها، ويموت الأب.

فاضطرت أن تعمل سكرتيرة لخالها رئيس وزراء بريطانيا، الذي مات في ريعان شبابه عام 1806، بعدما طلب في وصيته تأمين علاوةٍ متواضعة لابنة أخته. لبّى البرلمان طلبه، وزاد عليه بتخصيص مبلغ 1200 جنيه شهرياً لها، وهو مبلغ كبير بمعايير ذلك الزمن.

لاحقاً فقدت هستر والدتها، ثم أخاها في حرب الإسبان ضدّ نابليون والاحتلال الفرنسي. وللخروج من حزنها، حاولت السفر وهي في الـ33 من عمرها، سائرةً خلف نبوءة أنها ستكون نسخة أوروبية من حاكمة تدْمُر زنوبيا “ملكة الصحراء”، التي حكمت أراضي شاسعة امتدت من العراق شرقاً وصولاً إلى مصر.

فسافرت عام 1810 إلى القسطنطينية، حيث استضافها السلطان العثماني محمود الثاني. وبعد نحو عام من الإقامة في منزلٍ قرب مضيق البوسفور، قررت القيام برحلة متعددة المحطات.

فسافرت أولاً إلى مصر، حيث قابلت محمد علي باشا، ثم إلى القدس وعكا؛ ومنها إلى صيدا اللبنانية، مدفوعة بفضولٍ استشراقي للتعرف إلى الدروز، فنزلت وحاشيتها في خان الإفرنج.

وفي غمرة انخراطها في حياةٍ شرقية بالكامل، تلقت دعوة من الأمير شهاب الثاني (أمير الدروز) فسارت إلى قصره في بيت الدين حيث أكرم وفادتها، قبل أن تنتقل من بعدها إلى ضيافة كبير مشايخ الدروز بشير جنبلاط في قصره بالمختارة.

سافرت لاحقاً إلى دمشق وجهزت لاحتفالٍ كبير، استدعت إليه القنصل البريطاني، وأجبرته على أن ينظم رحلتها إلى مدينة تدمر مع حاشيتها وعددٍ من مشايخ البدو. وفي 20 مارس/آذار 1814، وصلت إلى تدمر واستُقبلت استقبالاً ملكياً (باعتبارها زنوبيا الجديدة).

مكثت هستر ستانهوب في البادية شهراً كاملاً، وعقدت أواصر الصداقة مع بدو البادية السورية، حتى “تسلطنت” عليهم وسحرتهم بغرابتها وجرأتها. لكنها، وبعد انتشار الطاعون في سوريا، عادت إلى لبنان.

بمجرّد وصولها استقرت في منزلٍ بقرية جون (قرب صيدا)؛ طردت صاحبه بالقوة، وصادرت البيت ثم هدّمته لتشيّد مكانه قصراً سُمّي بـ”دار الست”، عاشت فيه حياةً فائقة الإثارة.

فقد ارتدت زياً رجالياً شرقياً ولبست عمامة، وكانت تسير بين الأهالي وهي تمتطي جوادها العربي وتمتشق السيف. فظنّها الأهالي جاسوسةً، لأن أي امراة عادية لا تفعل ذلك أبداً.

شرعت هستر تدرس اللغة العربية، وأحاطت نفسها بحرسٍ من الألبان وحاشية من الزنوج، الذين عاملوها كملكة، بتشريفة وبروتوكولات ملكية حقيقية.

ورغم كراهيتها لنابليون (بسبب أصله المتواضع) فقد ربطتها صداقةٌ متينة بالضابط الفرنسي بوتان (وهو ضابط في جيش نابليون)، والذي اختفى فجأة في جبال العلويين عام 1815.

وبعد أن أرسلت اثنين من مُخبريها إلى هناك، أفاداها بأن عصابةً من الأهالي قتلته، ترأست حملة تأديبية للاقتصاص من القتلة، بمساعدة والي صيدا مصطفى آغا. فنهبت حملتها 30 قرية، وقتلت 300 رجل وامرأة، كما أسَرَت النساء وباعتهن في طرابلس، جوارٍ وإماء.

عاشت الملكة أسيرةً لهلوساتها، وإيمانها اللاهوتي بالنبوءات، فحلمت بأنها ستكون أنثى المسيح وأنها ستركب حماراً إلى جانبه عند دخوله القدس. وبعد أن تركت المسيحية واعتنقت المذهب الدرزي، آمنت بعودة المهدي وسمّت مهرتها ليلى (مطية المهدي.

وقعت هستر ستانهوب في غرام شابٍ صغير، ودفنته في حديقتها عندما توفي، وانعزلت عن العالم وأدمنت الحشيش ومارست العرافة. وبعد أن عاشت دور الملكة، أصبحت تُسمّى “ناسكة جبل لبنان”.

لم تكن هستر مستشرقة عاملة في خدمة مكتب استخباراتي استعماري؛ لكنها كانت أسيرة الرؤية الاستشراقية للغرب، وهي رؤية لم تكن حكراً على الباحثين والأدباء، بل كانت شائعة بين جميع الغربيين الذين فكروا في الشرق ووقعوا في شباك غرابته.

واللافت بسيرة حياة ستانهوب، أنها -وبدلاً من أن تكتب عن غرابة الشرق، كعادة المستشرقين الذين سبقوها- ذهبت إليه وعاشت غرابته بكلّ طاقاتها، ومارست فيه سلطتها كسليلة عائلةٍ عريقة وصديقةً للقنصل البريطاني، وسيدة ثرية تشتري وتبيع في الشرقيين كما تشاء (بالمعنى الحرفي والمجازي) وتؤدبهم إذا ما لزم الأمر، بعد أن تنصب نفسها ملكةً عليهم ولو من دون مُلْك.