وكالات

قالوا إن اللاجئين الأوكرانيين “أوروبيون وأذكياء ومتعلمون وماضي بلدهم ليس مجهولاً”، وربما يكونون صادقين، لكنهم كانوا يقارنون بين هؤلاء وبين “موجات اللاجئين المعتادة من بلدان ماضيها مجهول”، وهم هنا يتحدثون عن إفريقيا.

إعلاميون وسياسيون من أوروبا يرون أنفسهم أكثر رقياً وعلماً وغنى وثقافة، ويواسون أنفسهم بأن الحرب في أوكرانيا “استثناء” لا يليق بأوروبا المتحضرة، التي وصفها مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي بأنها “حديقة غناء”، وليست “غابة”.

عن إفريقيا يتحدثون، لكنهم يتناسون ما فعله أسلافهم بالقارة السمراء وبأهلها وخيراتها وتاريخها، لكنها قصة تستحق أن تُروى، بل لا بد أن تروى وأن تعرف الأجيال الجديدة تفاصيلها، رغم مرارتها.

البداية.. سرقة أهل إفريقيا!

بدأت قصة النهب الأوروبي لإفريقيا منذ نحو سبعة قرون، حين احتلت البرتغال مدينة سبتة المغربية عام 1415. وكانت تلك المرحلة الأولى تحمل عنواناً بارزاً هو “سرقة أهل إفريقيا”، والسرقة هنا ليست مجازية بل حرفية، فعلى مدى أكثر من أربعة قرون كانت تجارة الرقيق المهنة الأساسية التي امتهنتها الدول الأروربية فيما يتعلق بالقارة السمراء.

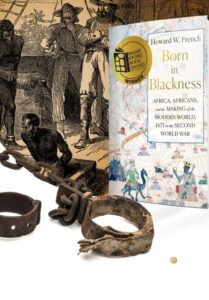

الأرقام والإحصائيات الخاصة بنهب البشر رصدها كتاب وإعلاميون ومؤرخون غربيون، وليس أفارقة فقط. هوارد فرينش، كاتب رأي لدى مجلة Foreign Policy وأستاذ في كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا الأمريكية، وهو متخصص في مجال التاريخ الإفريقي، وله كتاب عنوانه Born in Blackness: Africa, Africans, and the Making of the Modern World, 1471 to the Second World War (ميلاد في سواد: إفريقيا والأفارقة وبناء العالم الحديث من عام 1471 وحتى الحرب العالمية الثانية).

وفي هذا الكتاب، يتناول هوارد بالرصد والتأريخ فصلاً واحداً من فصول ما نهبته أوروبا من إفريقيا، وهو فصل الديموغرافيا، أو استنزاف أعداد هائلة من أهل إفريقيا لغرض توفير عمالة مُولِّدة للثروة في إطار العبودية للغرب، وتأثير ذلك على القارة السمراء.

وفي هذا الكتاب، يتناول هوارد بالرصد والتأريخ فصلاً واحداً من فصول ما نهبته أوروبا من إفريقيا، وهو فصل الديموغرافيا، أو استنزاف أعداد هائلة من أهل إفريقيا لغرض توفير عمالة مُولِّدة للثروة في إطار العبودية للغرب، وتأثير ذلك على القارة السمراء.

ويُعَد التوصل إلى حساب نهائي لهذا أمراً صعباً للغاية، وقد لا يكون ممكناً أبداً. لكن ما هو معلوم بالفعل يُوضِّح بما فيه الكفاية أنَّ إفريقيا كانت تتعرَّض لصدمة من الناحية الديموغرافية، في نفس الوقت الذي كانت أوروبا بصدد الشروع في بناء “الحضارة الغربية”.

ما نعلمه هو أنَّ قرابة 12.5 مليون إفريقي قد شُحِنوا مُقيَّدين بالسلاسل عبر المحيط الأطلسي إلى الأمريكتين، وكان مصيرهم جميعاً تقريباً العمل في المزارع. اختير أولئك الناس بالتحديد لأنَّهم كانوا في أوج حياتهم البدنية والإنجابية، وقد خسرت إفريقيا عملهم وعمل نسلهم المحتمل على نحو لا رجعة فيه، ما فرض شكلاً لم يُعترَف به بعد من الإفقار الجماعي.

ولا بد أن نضيف إلى ذلك أعداد الناس الذين قُتِلوا في الفوضى، التي أطلقها الأوروبيون عمداً في إفريقيا من أجل الإبقاء على تغذية حركة اتّجار قوية في البشر، وكذلك الإبقاء على معدلات الوفيات الرهيبة على متن المقابر العائمة التي كانت تُمثِّلها سفن العبيد. فوفقاً لأحد التقديرات، التي استشهدتُ بها في كتابي، فإنَّ 42% فقط من الأفارقة الذين وقعوا في شَرَك هذا الاتجار العابر للقارات في البشر، ظلوا على قيد الحياة بما يكفي لبيعهم في العالم الجديد.

إذا افترضنا إذاً أنَّ خسارة إفريقيا تُقدَّر بـ25 مليون شخص خلال هذه العملية، فلا يمكن فهم جسامة هذا الرقم إلا بالنظر إلى تقديرات إجمالي سكان القارة خلال ذروة حقبة تجارة الرق. وتتأرجح التقديرات هنا حول رقم 100 مليون نسمة في القرن الثامن عشر.

سرقة خيرات إفريقيا ومواردها الطبيعية

أدت القرون الطويلة من تجارة الرقيق وسرقة زهرة شباب إفريقيا من جانب الدول الأوروبية، وهي التجارة التي شاركت فيها القارة العجوز بأكملها تقريباً، إلى تفريغ أجزاء واسعة من القارة السمراء من سكانها. وفي الوقت نفسه، أدت تلك التجارة الغرضَ منها بالنسبة للدول الأوروبية، التي بنت اقتصادات قوية بسواعد الأفارقة.

ثم جاءت المرحلة التالية، وهي مرحلة الثورة الصناعية، التي حتّمت الحاجة إلى موارد طبيعية لتصنيعها وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، لتحقيق الأرباح الهائلة لاستمرار عجلة التفوق الأبيض.

وهنا ظهرت الحاجة إلى استغلال أراضي القارة السمراء نفسها، وتوظيف خيراتها، بعد تفريغها من ربع سكانها كما أسلفنا. وحتى يتم تنظيم الأمر، وَفْقاً للاحتياجات الأوروبية الجديدة بعد الثورة الصناعية التي كانت تتطلب الحصول على المواد الخام، وعمالة رخيصة، وسوق لتصريف المنتجات الصناعية، سعت الدول الأوروبية إلى تقسيم القارة كمناطق نفوذ واستغلال، ثم احتلال.

فحتى مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان الاستغلال الأوروبي لإفريقيا متركزاً على التواجد في مناطقها الشمالية وبعض المناطق الغربية، أي السواحل في أغلب الأحيان، وكان التوغل في عمق القارة يهدف بالأساس إلى “اصطياد” أهل القارة “المناسبين”، لشحنهم كعبيد على متن السفن لتعمير العالم الجديد.

ويعتبر الربع الأخير من ذلك القرن هو فترة تكالب القوى الأوروبية؛ لاستباحة المناطق الداخلية من القارة بالقوة العسكرية، للهيمنة عليها، وتنصير أهلها، ولتطويق انتشار الإسلام بين الجماعات الوثنية في الغابات الاستوائية، وغيرها.

قام ليوبولد الثاني، ملك بلجيكا، بتأسيس المنظمة الإفريقية العالمية عام 1877، وكانت لتلك المنظمة أهداف “إنسانية” عظيمة في كلماتها المعلنة وبياناتها الرنانة، لكن الحقيقة كانت قبيحة. فملك بلجيكا كان يضع عينيه على الكونغو، والتي كانت مساحتها الشاسعة تبلغ أكثر من 10 أضعاف مساحة بلجيكا نفسها.

لكن طموحات ليوبولد الثاني وسيطرته على الكونغو، بمساحتها الشاسعة وخيراتها الوفيرة، لفتت أنظار إمبراطوريات فرنسا وبريطانيا والبرتغال، فتحركت تلك القوى الثلاث وزاحمت بلجيكا، ليدخلوا جميعاً في سباق محموم لاستباحة الكونغو وسرقة خيراتها.

كانت ألمانيا في ذلك الوقت إمبراطورية صاعدة، ورأت أن لها “حقاً” في نصيب من الغنيمة، فسارعت باحتلال أجزاء واسعة من غرب إفريقيا، في أبريل/نيسان 1884، أعلنت “حمايتها” على أجزاء أخرى من القارة، وعلى رأسها الكاميرون، الأمر الذي أثار فزع ومخاوف إنجلترا، نتيجة لمزاحمة ألمانيا القوية لها بعد فرنسا. وهكذا بدأت في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر موجة جديدة من “النهب الأوروبي”، تجتاح القارة الإفريقية، التي صارت نهباً مستباحاً وكأنها أرض “بلا صاحب”.

وهنا قررت الدول الأوروبية أن تسعى لتفادي الصراعات فيما بينها، وذلك عن طريق تقطيع أوصال القارة الإفريقية وتقسيمها، ولهذا الغرض اجتمعت في برلين، بدعوة من الزعيم الألماني بسمارك، في “مؤتمر برلين”، الذي استمر لمدة 100 يوم كاملة، ما يعكس حجم الخلافات بينهم، وهذا أمر طبيعي، فكل منهم يريد أن يحظى بالنصيب الأكبر من “الغنيمة”.

مؤتمر برلين

لم تكن العبودية أو تجارة الرقيق هدفاً من أهداف مؤتمر برلين، فالدول الأوروبية كانت في طريقها لإنهاء “العبودية”، واعتبارها “انتهاكاً لحقوق الإنسان”، لكن الغرض الرئيسي هنا كان يتعلق بالسيطرة السياسية والحصول على الموارد وخلق أسواق أسيرة (أسواق محدودة المنافسة) لنفسها، للبضائع المتدفقة من اقتصاداتها التي كانت قد اتجهت حديثاً إلى التصنيع.

“أعطت القوى الكبرى في برلين نفسها تفويضاً مطلقاً للغزو العسكري. فسرعان ما هزمت فرنسا بعد ذلك داهومي (1893)، وهزمت بريطانيا بنين (1897) ومملكة أشانتي (1895-1900). اتسمت هذه الحروب بسرقة كنوز السكان الأصليين، والاستخدام واسع النطاق للمدافع الرشاشة للمرة الأولى. وكلَّفت الحملات العقابية الألمانية ضد ثورة الماجي الماجي في تنجانيقا، في الفترة من 1905 وحتى 1907، أرواح 120 ألف إفريقي. وقامت القوات الألمانية في جنوب غرب إفريقيا (وهي حالياً ناميبيا المستقلة) بإبادة قبيلتي هيريرو وهوتنتوت تقريباً. وفي دولة الكونغو الحرة، الخاصة بالملك ليوبولد، قُطِعَت أذرع الأفارقة الذين رفضوا العمل بالسخرة في “بساتين المطاط”، هذا جزء مما كتبته بريندا غايل بلامر، أستاذة التاريخ في جماعة ويسكونسون الأمريكية.

الشكل الذي اتفقت عليه الدول الأوروبية لتقسيم افريقيا

لكن ما سمّاه الأوروبيون “مؤتمر برلين” كان في حقيقة الأمر أقرب في طبيعته إلى تجمعات زعماء العصابات، إما لتوزيع غنائم جرائمهم المنظمة، أو للاتفاق على “مناطق نفوذ” تنفرد بها كل عصابة، وتكون محرمة على أفراد العصابات الأخرى، ومن شاهد فيلم “Gangs of New York” (عصابات نيويورك) قد يمكنه تصوّر ما حدث.

فالهدف من مؤتمر برلين كان ضمان ألّا يتحول التنافس بين القوى الأوروبية على إفريقيا إلى حروب طاحنة، كما حدث من قبل في الأمريكتين وفي شبه القارة الهندية، وهكذا التقوا كي يضعوا خريطة تقسيم القارة على الطاولة، وتحديد من الذي سيستعمر هذا الجزء أو ذاك. وانعقد المؤتمر بالفعل، وشاركت فيه 13 دولة أوروبية، هي: ألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، والنمسا، والمجر، وبلجيكا، والدنمارك، والسويد، والنرويج، وإسبانيا، وهولندا، وإيطاليا، والبرتغال، كما حضرته الولايات المتحدة، بصفة مراقب، لإضفاء الطابع الدولي عليه.

وكان للمؤتمر بيان ختامي، أبرز بنوده هو الاعتراف لكل دولة أوروبية بأحقيتها فيما تحت يدها بالفعل من مستعمرات إفريقية، كانت قد وضعت يدها عليها قبل انعقاد مؤتمر برلين، وأن أي دولة أوروبية لها الأولوية في استغلال أي منطقة إفريقية كان لشركاتها التجارية أو بعثات جمعياتها الجغرافية أو حتى كنائسها التبشيرية نفوذ عليها من قبل.

وأعطى المؤتمر لليوبولد الثاني، ملك بلجيكا، الحق في استعمار الكونغو، كما أعطى المؤتمر الدول الأوروبية الحق في استباحة أي جزء من القارة، لم يكن قد استبيح من قَبْل، شريطة إعلام بقية الدول الأوروبية الموقِّعة على ميثاق المؤتمر، بذلك.

وهكذا وضع مؤتمر برلين حجر الأساس لمرحلة جديدة من مراحل بناء “العالم الغربي المتحضر” على أجساد الأفارقة وبخيراتهم ومواردهم. فهذه المرحلة كانت تشهد وفرة في رأس المال بين أيادي الأوروبيين المتسلحة بالمدافع الرشاشة وأسلحة البارود الفتاكة، والتي كانت اختراعاً أوروبياً تم توظيفه لاستعباد أهل القارة وسرقة خيراتها.

وهكذا كان فائض رأس المال، والرغبة في استثماره، بمثابة دافع إضافي للاستعمار والإمبريالية الغربية. وهكذا ازداد الطلب على المواد الخام، وخاصة النحاس والقطن والمطاط وزيت النخيل والكاكاو والألماس والذهب والشاي والقصدير، وهي المواد التي اعتاد عليها المستهلك الأوروبي، واعتمدت عليها الصناعة الأوروبية.

لكن حتى الاستثمار الأوروبي في قارة إفريقيا كان متواضعاً للغاية، مقارنة بالقارات الأخرى، فسواحل القارة كانت تعامل كموانئ تخدم تجارة بريطانيا من وإلى آسيا وإمبراطورية المملكة المتحدة في الهند. فكانت الشركات العاملة في التجارة الاستوائية الإفريقية صغيرة، وقامت بالأساس على استغلال الأيدي العاملة الإفريقية، لاستخراج خيرات أراضيهم وإرسالها كمواد خام إلى مناطق أخرى لتصنيعها.

تغيير معالم إفريقيا سياسياً وجغرافياً

لم يتوقف النهب الأوروبي لإفريقيا عند حدود سرقة البشر والموارد الطبيعية والخيرات، بل تعداها إلى سرقة الآثار والتاريخ نفسه، وذلك في إطار بناء تاريخ العالم المعاصر على جثث أهل إفريقيا، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

تقول الصحيفة في تقريرها إن “تأسيس العالم المعاصر والمترابط ينسب الفضل فيه إلى الأوروبيين بصفتهم الرواد، لكن إفريقيا كانت البذرة والأساس في كل ما تحقق، وكان الثمن باهظاً من جثث الأفارقة أنفسهم”.

فقصة العالم الجديد تعطي الأفضلية لقرن الاكتشافات الأوروبية (القرن الخامس عشر)، والذي تزامن مع الطفرة في السفن البخارية والسكك الحديدية، ما أدى إلى ربط الشرق بالغرب، ومن ثم اكتشاف العالم الجديد. وتصب جميع التفسيرات تقريباً في هذا الاتجاه.

لكن السؤال هنا هو: كم عدد مَن يعلم أي شيء في الغرب بشأن قبيلة هوتنتوت؟ وكم عدد مَن سمعوا أنَّ فظائع الملك ليوبولد، الذي فعل الكثير للغاية من أجل جعل بلجيكا دولة غنية، قد أسفرت عن مقتل ما يُقدَّر عددهم بـ10 ملايين إفريقي؟

الإجابة بالنفي بطبيعة الحال، فما ارتكبته أوروبا بحق إفريقيا وأهلها لا تعرف عنه الأجيال الأوروبية شيئاً من الحقيقة، إذ يتم تصوير ما حدث على أنه “تنوير”، وتُسهم جميع أوجه الثقافة والتعليم والسينما في تكريس تلك الصورة الزائفة، التي لا تمت لواقع ما حدث بصلة. فقد انطلق الهجوم الاستعماري الأوروبي على إفريقيا، والذي بدأ عقب مؤتمر برلين، لمحو الممالك الإفريقية عمداً في فترة حاسمة لما ينبغي اعتباره تشكيل الدولة الحديثة.

وعمل الأوروبيون، خلال تنفيذ خططهم، من خلال تقديم المبررات لأنفسهم، بجد من أجل عرض صور التخلف والهمجية الإفريقية. وكان “طرزان” على سبيل المثال ثمرة مباشرة لهذه الحقبة. في الواقع، كانت دول إفريقية مثل بنين وأشانتي والكونغو والكثير غيرها ترسي تقاليد للنظام والحكم، وكثيراً ما كانت تلك التقاليد متطورة جداً. وفي الوقت نفسه، كانت الكثير من هذه الدول الأصلية منخرطة في حروب توسعية، مثلما كانت الدول الأوروبية تفعل في القرون الأخيرة، بهدف التكتيل والتوحيد السياسي.

وكما كتب هوارد فرينش، لو كان ذلك الوضع استمر دون مقاطعة من الاستعمار الأوروبي، لكان بإمكان المرء أن يتخيل إفريقيا مختلفة تماماً اليوم: ليست قارة مؤلفة من 54 بلداً مُصمَّمة خارجياً وحدودها مُرسَّمة تعسفياً، ليكون العديد منها بلداناً صغيرة أو حبيسة. بإمكان المرء أيضاً أن يتخيل قارة تعاني اختلالاً وظيفياً سياسياً أقل بكثير، لأنَّ شعوب إفريقيا كان من الممكن أن تُمنَح المجال لتشكيل وتعميق مناهجها الخاصة في الترتيبات المؤسسية للحكم.

أحد الأمثلة الأكثر إثارة للاهتمام، على ما كان يمكن أن يكون، يأتي من غانا، حيث أنشأت عرقية الفانتي كونفيدرالية واسعة عام 1868، قادت إلى كتابة دستور محلي جرى التوصل إلى شكله النهائي في عام 1871. أوجدت هذه الترتيبات المدفوعة من الداخل رئيساً ملكاً، ومجلساً للملوك والأعيان، وجمعية وطنية. كان لكلٍّ من البريطانيين والهولنديين والدنماركيين مصالح اقتصادية مهمة في المنطقة، ونظروا إلى هذه الحلول المحلية باعتبارها تهديداً لأرباحهم وعملوا بجد لتقويض أي شيء يُشتَمُّ منه رائحة بناء المؤسسات المحلية.

وفي ظل هذه الضغوط تفكَّكت كونفيدرالية الفانتي، لكنَّ أحلام السيادة التي أطلقت العنان لها استمرت لفترة طويلة بعدها. ففي العقود الأولى من القرن العشرين، دأب مفكر لامع في منطقة ساحل الذهب يُدعى جوزيف إفرايم كاسلي هايفورد على جهود لمحاولة جمع مستعمرات غرب إفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية معاً من خلال الحكم تحت إطار المؤسسات المحلية، مُعتبِراً كونفيدرالية الفانتي نموذجاً. بل وكان مستعداً حتى أن يبقى وطنه جزءاً من الإمبراطورية البريطانية، وأصرَّ فقط على الحكم الذاتي بأفكاره وأشكاله، لكنَّ بريطانيا رفضت بالطبع.

حتى التاريخ والآثار نهبوها

لكن بقدر ما يمكن للبدائل التاريخية أن تكون مغرية، إلا أنه لا يمكننا أبداً أن نعرف كيف كان يمكن للأمور أن تمضي. والآن بعد أن بدأت الدول الأوروبية محاولات إعادة تاريخ إفريقيا المنهوب إلى موطنه الأصلي، يظل السؤال قائماً بشأن إذا ما كان بالإمكان تعويض القارة عما تعرضت له بأي حال من الأحوال.

فبعد عقود من الرفض والإنكار، شهد العام الماضي 2022، سلسلة من الإعلانات الصادرة من البلدان الغربية ومتاحفها، التي تتلقى تمويلات وفيرة تُعرِب فيها عن استعدادها للبدء في إعادة التحف الفنية التي جرى الاستيلاء عليها أو تهريبها سراً من إفريقيا، على مدار القرن ونصف القرن الماضي تقريباً.

كان هذا هو موسم الحساب للمؤسسة تلو الأخرى، بدءاً من متحف سميثسونيان في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى متحف المتروبوليتان في نيويورك، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى في بريطانيا وأوروبا، التي تعامل مديروها علناً مع المشكلات الكامنة في مواصلة امتلاك التراث الثقافي الذي لا يُقدَّر بثمن لقارة استُعمِرَت سابقاً.

قناع لشخصية ملكة أم أُخِذَت من مملكة بنين

ويبدو من جوانب عدة أنَّ هذه الحركة الأخيرة بلغت ذروتها ليس فقط من خلال بيان صدر من إحدى العواصم الأوروبية، أو بزيارة قام بها وفد من أحد المتاحف، لكن أيضاً بوصول وفد حكومي ألماني رسمي إلى نيجيريا، حاملاً معه 20 ممَّا تُعرَف بـ”برونزيات بنين”، وقال أحد المسؤولين متحدثاً عن قناع لشخصية ملكة أم أُخِذَت من مملكة بنين، التي ظهرت في غرب إفريقيا: “إنَّها تعود إلى حيث تنتمي”.

ونُقِلَ عن وزير الثقافة النيجيري، لاي محمد، قوله بلباقة: “قبل 20 سنة، بل وحتى قبل 10 سنوات، لم يكن أحد يتوقع عودة البرونزيات إلى نيجيريا، لأنَّ العقبات التي تحول دون تحقيق عودتها إلى الوطن كانت تبدو غير ممكنة التذليل”.

لكن بالنسبة للعاملين في مجال التاريخ الإفريقي، فمثل هذه الإجراءات التي تهدف لتحقيق العدالة التصالحية والتصالح مع ماضٍ فظيع قد بدأت للتو، لكن في حقيقة الأمر تمثل مسألة إعادة القطع الفنية التي لا تُقدَّر بثمن الجزء السهل فحسب، ولو أنَّها مسألة ضرورية ولا تزال غير مكتملة.

ما لم يُتَّخَذ بعد، بل ولم يبدأ حتى فعلاً بعد، هو إعادة البحث في الملابسات التي نُهِبَ في ظلها الإرث الثقافي لإفريقيا، وعلاقتها بعدم الاستقرار والفقر والضعف الحالي في القارة، ويقع هذا السؤال في القلب من حاضر القارة ومستقبلها أيضاً.

فقد اتخذ تعامل أوروبا مع إفريقيا منعطفاً جوهرياً خلال مؤتمر برلين المشؤوم، قبل نهاية القرن التاسع عشر، على نحو يعيدنا بصورة مباشرة إلى التحف الفنية المنهوبة. غير أنَّ ما يجب لعملية استعادة التحف الفنية الإفريقية التي طال انتظارها أن تساعد في توضيحه، هو أنَّ نهب إفريقيا كان أكثر من مجرد نهب للتحف الفنية، وأنَّ الدَّين الأخلاقي للقارة أكبر بكثير من مجرد إعادة تلك التحف.

إذ إنه حتى عندما أصبح إنهاء الاستعمار الأوروبي لإفريقيا في صورته التقليدية، أمراً لا مفر منه، ليس بسبب صحوة ضمير أو اعتراف تلك الدول بجرائمها التي لا تغتفر، وإنما لأسباب أخرى تتعلق أكثر بشكل النظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، سعت تلك الدول إلى وضع ترتيبات بعينها تؤدي إلى استمرار استفادتها من خيرات مستعمراتها السابقة.

حاضر إفريقيا تحت رحمة مستعمريها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصغر من تولى المنصب، قد يكون نموذجاً معبراً تماماً عن شكل العلاقة الحالية بين المستعمر القديم ومستعمراته السابقة. فماكرون زعيم أوروبي معاصر، لا يطلق تصريحاً ولا يتحدث عموماً إلا وكانت مبادئ مثل “حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد” حاضرة وبقوة.

ورغم أن الرئيس الفرنسي كان أول رئيس يعترف ببعض الجرائم التي ارتكبتها بلاده بحق الجزائر، فإن قضية كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر لا تزال تمثل عقبة جوهرية أمام تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين اقتصادياً واجتماعياً بشكل نهائي. وزاد الطين بلة تصريحات ماكرون نفسها، والتي ألغى فيها وجود “الأمة الجزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي!

ففرنسا تماطل في إعادة باقي جماجم قادة المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي، التي ظلت محتجزة في متحف الإنسان بباريس لأكثر من 170 سنة، واستعادة الأرشيف الوطني للنضال الجزائري، إضافة إلى قضية التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وتعويض المتضررين، إلى جانب ملف المفقودين.

ولا تزال منظمة المجاهدين الجزائريين (المحاربين القدامى) ترفض بشكل قطعي فكرة كتابة تاريخ مشترك مع فرنسا، وقالت على لسان أمينها العام بالنيابة، محند واعمر بن الحاج “إنه لا يمكن الجمع بين الجلاد والضحية على طاولة واحدة”.

وقال بن الحاج في تسجيل مصور: “لا يمكن للذي عذّب والذي خضع للتعذيب أن يكتبا جملة واحدة مشتركة، وهذا لن نقبله”، وأضاف: “نحن ربحنا حرب التحرير، ومن يربح الحرب هو من يكتب التاريخ”. وكان ذلك رداً على تعيين مؤرخين، جزائري وفرنسي، لكتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر.

أما فيما يخص علاقة فرنسا ماكرون بمستعمراتها السابقة في إفريقيا السمراء، فواقع الأمر يشير إلى أن الاستعمار الفرنسي لا يزال مستمراً بصورة أو بأخرى. وأبرز مثال على هذا الأمر هو موقف باريس من الانقلابات التي تشهدها مستعمراتها السابقة في القارة السمراء.

إذ تكشف التباينات الصارخة في رد فعل فرنسا تجاه تلك الانقلابات، ما بين التأييد، كما في حالة انقلاب تشاد، والتنديد بشدة كما في حالة انقلاب مالي، والمسارعة برفض الانقلاب في غينيا لفظياً فقط.

فعندما تدين فرنسا انقلاباً ما وتصدر البيانات الغاضبة، وتدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وتفرض عقوبات، فهذا يعني أن الانقلاب قامت به أطراف لا تدين لها بالولاء، وغالباً لها علاقات بقوى دولية أخرى، أحياناً تكون روسيا وأحياناً تكون الصين.

لكن إذا أطاح الانقلاب العسكري برئيس منتخب ديمقراطياً، ولم تتخذ فرنسا الموقف نفسه، فهذا مؤشر على أن الرئيس المنتخب ربما كان يسعى للخروج عن الخط السياسي والاقتصادي، الذي رسمته فرنسا ليضمن استمرارية نفوذها، وأي قراءة لأحداث تلك الانقلابات التي تشهدها القارة الإفريقية تُظهر دون عناء مدى السطوة التي لا يزال المستعمرون الأوروبيون يتمتعون بها في القارة.

فالآن، وبعد كل تلك القرون الطويلة والممتدة من الاستعمار، لا يزال الاقتصاد والموارد الطبيعية التي تتمتع بها الدول الإفريقية هي مربط الفرس، ولب الصراع الذي لا يتوقف بين الدول الكبرى، للاستفادة من تلك الثروات. فخلف الغضب الفرنسي من الرئيس الغيني المخلوع، ألفا كوندي، أسباب اقتصادية غير تلك السياسية المعلنة، فالرجل فضّل صداقة الصين على فرنسا، وكان يعتزم تسليم بكين رخص استغلال أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، بعد تنازل ملياردير فرنسي-إسرائيلي عن حقوقه فيه، إثر فضيحة فساد.

فغينيا بلد غني بالموارد الطبيعية، تتصارع عليها دول كبرى، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 14 مليون نسمة، 85% منهم مسلمون، وناتجها المحلي لا يتجاوز 12.6 مليار دولار (صندوق النقد الدولي/ 2019). لكن موقعها استراتيجي، حيث تطل على المحيط الأطلسي، ومحاذية لمنطقة الساحل الإفريقي الملتهبة أمنياً من جهة جنوب مالي، كما لا يفصلها عن موريتانيا من الجانب الأطلسي سوى غينيا بيساو والسنغال وغامبيا.

ولا تملك غينيا ثاني أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم، الذي يستخرج منه الألومنيوم وحسب، بل لديها منجم سيماندو، أحد أكبر مناجم الحديد عالمياً، وتبلغ احتياطاته 2.4 مليار طن، ولا يتفوق عليه إفريقياً سوى منجم غار جبيلات بالجزائر (3.5 مليارات طن).

هذه الإمكانات المنجمية الهائلة في بلد لا تتجاوز مساحته 246 ألف كلم مربع، دفعت البعض لتلقيبه بـ”المعجزة الجيولوجية”، وهذا ما يفسر التنافس بين عدة أطراف، وعلى رأسها فرنسا وإسرائيل والصين، على حقوق استغلال منجم سيماندو لخام الحديد، الواقع في الجنوب الشرقي لغينيا على الحدود مع سيراليون.

وتمكن الملياردير الإسرائيلي، الحامل للجنسية الفرنسية بني شتاينميتز، من إزاحة المجموعة الأنجلو-أسترالية من المنافسة، واستحوذ على حقوق استغلال منجم سيماندو ما بين 2005 و2010، لكن انتخاب ألفا كوندي رئيساً للبلاد لأول مرة في 2010، بعد نصف قرن من الحكم الديكتاتوري، دفعه لتجميد رخص الاستغلال الممنوحة للملياردير الفرانكو-إسرائيلي، بسبب شبهة فساد. واتضح فيما بعد أن الملياردير الفرانكو-إسرائيلي متهم بتقديم رشوة بقيمة 10 ملايين دولار لإحدى زوجات الرئيس السابق لانسانا كونتي (1984-2008).

وفي 2019 اتفق نظام كوندي مع الملياردير “بيني” على التخلي عن المشروع مقابل إسقاط تهم الفساد عنه، إلا أن الادعاء السويسري واصل متابعته قضائياً. وفي ظل هذا الفراغ استغلت مجموعة شركات صينية الفرصة، واقتحمت السوق الغيني بثقلها، وحصلت على رخص لاستغلال بعض أجزاء منجم سيماندو، الذي تقدر تكلفته الأولية بنحو 9 مليارات يورو، تتضمن أيضاً إنشاء سكة حديدية لنقل خام الحديد من المنجم إلى ميناء سيتم إنجازه أيضاً.

كما عززت الصين نفوذها في غينيا بدعم من كوندي، الذي فتح أبواب بلاده للاستثمارات الصينية، ما أثار حفيظة فرنسا، التي مازالت تهيمن على البلاد سياسياً وعسكرياً، لكنها تخسر أمام بكين اقتصادياً. فمنجم سيماندو يمثل أهمية استراتيجية لعدة قوى عالمية، ومعركة اقتصادية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لمنع الصين من التمدد في إفريقيا.

ووفقاً لما نقله موقع “فرانس أنفو”، من دراسة للباحثة البريطانية لورين جونستون، فإن “استخراج احتياطيات سيماندو من خام الحديد من شأنه أن يحول السوق العالمية، ويدفع غينيا إلى قوة تصدير خام الحديد إلى جانب أستراليا والبرازيل”. فالصين تستورد مليار طن من الحديد الخام، ثلثاه من أستراليا، واستغلال حديد غينيا سيؤدي إلى تخلص بكين من التبعية لحديد أستراليا، ويخفض من أسعاره الدولية، ما يقلص تكلفة المنتجات الصينية ويقوي من تنافسيتها في الأسواق الدولية.

بينما تحاول فرنسا ومن ورائها الولايات المتحدة حرمان الصين من هذه الجائزة، لذلك فإن الانقلاب الذي أطاح بكوندي، الصديق الوفي لبكين، يصب في مصلحة باريس وواشنطن. فكما أدى صعود كوندي إلى السلطة في الإطاحة بالاستثمارات الفرنسية الإسرائيلية في سيماندو، فإن الانقلاب عليه قد يطيح أيضاً بالاستثمارات الصينية في مناجم الحديد بالبلاد، وهذا ما تأمله باريس.

هل يمكن أن تتعافى إفريقيا؟

سرق الأوروبيون ماضي القارة، فمتاحف الغرب تعرض آثار إفريقيا حتى اليوم، وسرقوا أهلها وخيراتها، ولا يزال هذا الاستغلال مستمراً حتى اليوم أيضاً. فهل يمكن أن يأتي اليوم الذي يتعافى فيه الأفارقة من هذا الإرث الثقيل، ويمسكون بأيديهم على فرصتهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالهم المقبلة؟

للأسف الشديد تتوقف إجابة هذا السؤال على عوامل كثيرة، لا يزال المستعمر القديم متحكماً في أغلبها، وذلك نتيجة للترتيبات التي هندسها هذا الاستعمار بطريقة معقدة للغاية. فالحدود التي رسمها المستعمر بين دول القارة تجعل النزاعات الحدودية مستمرة بلا توقف، في أعقاب عقود طويلة من سياسة “فرق تسد”، التي اتخذها المستعمر الأوروبي شعاراً له وطبقها بحنكة شديدة.

ورغم الإمكانات والموارد الطبيعية الهائلة في إفريقيا، فإن البنية التحتية الضعيفة والمتهالكة، بعد عقود طويلة من الاستعمار المدمر والقائم على نهب الخيرات وتهجير البشر، ما يجعل من استخراج تلك الموارد من باطن الأرض، أو حتى من أعماق البحار والمحيطات، عملية مكلفة للغاية، تجعل تلك الدول الإفريقية تحت رحمة “المستثمرين الأجانب”، وهم المستعمرون القدامى في ثوب عصري.

ناهيك عن الفساد المستشري في جنبات القصور الرئاسية التي تعج بها القارة، وفي أنظمتها البيروقراطية التي أسسها الاستعمار، لتكون امتداداً لسيطرته على دواشر صنع القرار في إفريقيا، وكأنها حلت محل المستعمر نفسه وتنفذ أجندته.

لكن القوة البشرية الهائلة في القارة تمثل بارقة أمل لمستقبلها، فعدد سكان إفريقيا تجاوز 1.4 مليار، نسبة كبيرة منهم شباب بين عمر 25 و49 عاماً (أكثر من 407 ملايين) بينما الأطفال حتى سن 10 سنوات أكثر من 430 مليوناً، لهذا تسمى “القارة الشابة”.

وفي الوقت نفسه، تعاني أوروبا من الشيخوخة والصراعات، حيث تعتبر الحرب في أوكرانيا الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعني أن قبضة المستعمر القديم قد تكون في طريقها للتراخي، فهل تمتلك إفريقيا أخيراً قرارها، وتتخلص أخيراً من إرث أوروبا الثقيل؟ هذا هو السؤال الذي سيكون على أجيال القارة المقبلة الإجابة عنه.